2022.7.25

空襲により大阪の市街地は大部分が焼失した。戦後、都心部の船場地区には避難していた商人や大陸からの引揚者がいち早く戻ってきて、小規模な店舗を開設してたくましく商売を始めていた。

大阪市は戦後復興を計画的に進めるために戦災復興都市計画を策定したが、そこにおいて都市計画街路築港深江線は幅員80mで船場地区を東西に貫くように計画された。併せて地下鉄と阪神高速道路もここに導入するように計画された。

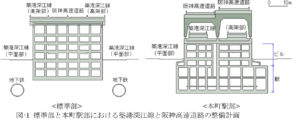

船場地区に築港深江線を建設するに当たり2つの問題が懸念された。ひとつは高額な事業費である。もうひとつは商店街の分断であった。船場は限られた商品を扱う店舗がそれぞれ補い合って商店街全体として機能をカバーしているところであったので、街路用地に抵触する店舗は船場の中に移転先を見つけなければならなかったし、もし域外に移転してしまうと商店街全体が衰退する恐れもあった。これらを避けるため、商店を収容する建物を建設してその屋上に高架道路を載せるという立体的土地利用(図-1)が発案されたのである。

道路とビルが一体となることについて当初は道路法の改正も検討されたが、万国博覧会を1970(昭和45)年に開催することが予定され、当事業がその関連道路になると見込まれていたことから、開催に間に合わせるために現行法にもとづき実施することとされた。すなわち、道路法第32条が高架道路の路下に事務所・駐車場等の占用を認め、かつ、建築基準法第44条がそのような占用物件を道路内建築制限の除外対象としていたので、ビルを道路の占用物件と扱うことにより実現可能と考えられたのだった。

要移転者の協力が得られて事業は順調に進捗し、1970(昭和45)年3月に開催された大阪万博に間に合わせることができた。ビル・高架道路・地下鉄駅が一体となった姿は、万博のパビリオンと同じくらいに人々に近未来をイメージさせるに充分だった。

わが国では1989(平成元)年度にビルと道路が空間をシェアする立体道路制度が創設されているが、本件は、その先駆けと言うべき斬新なアイデアが高く評価される。

(参考文献)

「ビル・高架道路・地下鉄駅の一体整備 -70年万博を迎える大阪の活気と高揚」 (土木学会誌第107巻第4号(2022年4月)所収)

あわせて読みたい記事